當代客家主廚廖永勛(Ted),放棄米其林餐廳的工作機會,踏上一段尋找自我的旅程。他走訪島嶼與偏鄉,從土地與人群中找回遺落的味道,他與創業夥伴Phil用蔬食重新詮釋「新客家菜」,原本坐落台北士林的餐廳Monsoon,不但獲得米其林推薦,更成為外籍旅客不可錯過的客家風味。2025年七月,Monsoon落腳竹北再次開幕,這不只是餐廳的重啟,更是一場關於認同、記憶與飲食未來的溫柔革命。

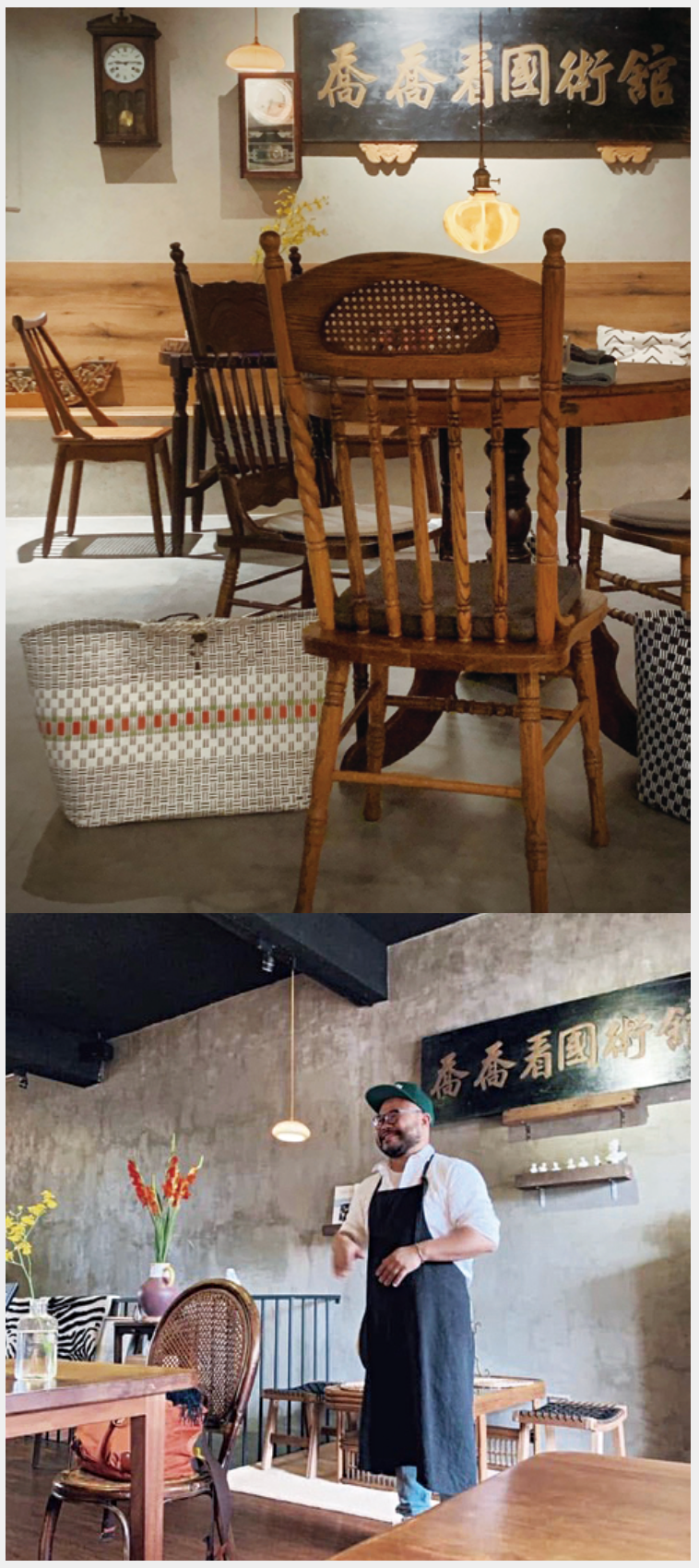

圖片來源:季風 Monsoon 提供

旅人主廚 尋路廚房之外

許多人對客家經典菜色如薑絲大腸、客家小炒,有著「油、鹹、香」的刻板印象。廖永勛坦言,在開設Monsoon之前,也會落入客家標準飲食的範疇。然而,一次次旅行的體驗,讓他開始質疑這些「標準答案」,並展開一場重新認識自我的過程。

餐飲業出身的廖永勛,曾走著業界常見的道路:跳槽、不停追逐更好的餐廳、最終迎向米其林星光的洗禮。直到將近30歲那年,在一次米其林餐廳面試過程中,他突然停下腳步問自己:「這真的是我想要的嗎?」他選擇暫時放下廚師刀,踏上一段遠離廚房的旅行。

這段轉折,從蘭嶼開始。

在島上,原始自然的生活與日復一日的工作,讓他一度懷疑自己決定的意義。但某天午後,一隻山羊靜靜坐到身邊看夕陽,遠方的野豬跳入海裡游泳——這不真實的畫面,卻讓他醒悟:「牠們比我更懂得怎麼過生活。」於是,他學起達悟語,融入在地飲食文化,從文化根本重新理解「生活」與「飲食」的關係,讓他意識到自己真正想追求的生活,毅然放棄米其林餐廳的工作機會,買了機票前往澳洲。

澳洲兩年的異鄉生活,一位毛利人對他的提問成了人生轉捩點:「你是客家人,那客家飲食是什麼?」當下他語塞答不上話。「那時我才驚覺,我可能知道怎麼做法餐、日料,但為什麼卻無法說出自己的客家文化?」這一問,改變了他的人生軌道。返臺後,他除了走訪各地客家村落之外,也在臺灣多個縣市以廚藝駐村。

他是馬祖創意駐島計畫第一位非藝術創作者,藉著廚師觀點,帶著馬祖居民踏查地方食材,用料理訴說對土地的理解,以餐桌營造結合味覺與情感的文化體驗。過去旅居異鄉的他,常會透過飲食了解地方,他認為,至今仍令他感動的記憶,通常不是食物的美味與否,而是所有體驗的堆疊,走出戶外更深刻地看見馬祖的美,理解並珍惜大自然環境、知道當地傳統飲食是什麼的時候,自然就可以長出自己的樣子。

「除了粢粑、牛汶水,還有其他的甜點嗎?」在新竹峨眉,他展開一項客家甜點實驗計畫,希望找回更多元的客家甜點,打破餐桌上的單一印象。他訪問一位八十歲的阿婆小時候會吃的甜點,阿婆端出蒸好的圓糯米,混合米酒頭和紅糖捏成糰子說:「這是我小時候會吃的甜點!」並告訴他:「我們常想帶人認識客家,但卻不自覺地把人帶進一個框框裡......」阿婆的一段話,開啟他的靈感,他從最純粹的食材,更深入研究客家飲食的演進和變化,持續累積與更新「食物資料庫」,理解傳統後再從中抽絲剝繭,創新並定義出自己的「新客家菜」。

不是客家的世界 是世界的客家

廖永勛觀察,周遭許多客家朋友,一年可能只吃一兩次客家菜,多半在過年返鄉時才會接觸。他認為這正是問題所在——如果平常吃不到,客家飲食終將式微。常有客人會說:「沒有肉,還算什麼客家菜?」「客家人就是要吃某種雞......」生長於苗栗的他完全理解這份疑惑,但他也很清楚,自己想做的絕非傳統複製貼上。

「為什麼全球飲食不斷進化,臺灣談到客家,卻還停在半世紀前的重油、重鹹?」他反問。疫情後,人們開始關注日常飲食的健康與永續,他決心在尊重傳統的基礎上,開出屬於當代的客家新風景——讓客家菜成為每日餐桌的選項。

拍攝電視節目期間,他踏訪馬來西亞、泰國等地的客家村,見識到迥異的地域風味:鹹擂茶、算盤子……每一處都有自己的「客家味」。這些經驗讓他篤定:「世界各地都有文化差異,臺灣客家菜不能自詡為標準。我想做的,不是客家的世界,而是世界的客家。」廖永勛說,在士林開設Monsoon空間,六成的客人是外國人,對他們來說,認識臺灣飲食文化大多來自夜市或特定餐廳,對客家菜反而相對陌生,Monsoon成為他們初次接觸臺灣多元飲食的一扇窗口。

開業初期,餐廳八成食材來自母親親手釀製的醃製品,他將這些食材轉化為創意早午餐菜色,例如用福菜製成的咖哩、烤飯糰。有一次他將客家小炒的材料拆解後,包裹豆皮煎成腐皮排,再淋上客家小炒醬汁,一位大學生吃後感動地說:「老闆,我是客家人,但從來不知道怎麼向朋友介紹客家。吃完後,我知道,我會想帶他們來這裡吃飯。」

他進一步談到,在尋找「我是誰」的過程中,或許對自己太過嚴苛——彷彿不會說客家話、沒住在客庄,就不算是客家人。「但其實,只要你認同自己是客家人,你就能用自己的方式去延續與演繹。讓客家文化可以自由開展、彈性演進,這樣它才可能成為當代人心中期待的姿態。」

沒有肉的客家菜:以蔬食詮釋當代客家料理

對他而言,轉型的背後,是對生命的回應。父親與哥哥長期遵循傳統客家飲食,卻因健康問題需要洗腎;疫情期間,他自己的身體狀況也急轉直下。這段時間讓他靈光一現——在疫情停業的三個月空窗期,他開始嘗試無肉生活,實驗蔬食對身體的影響。

沒想到一個月後,肝指數明顯下降,整個人也輕盈不少。「我以前以為不吃肉會沒營養,但重新盤整飲食習慣後,發現身體真的出現改變。如果長期吃重油、重鹹真的會對健康造成影響,那我是不是該適時做出改變?」於是,在疫情最嚴峻的 2021 年,Monsoon 將菜單全面轉為蔬食,開啟「新客家菜」的新篇章。

轉型初期,只剩兩名熟客回訪,連夥伴Phil都質疑是否該堅持這條路,但廖永勛相信自己走在對的方向。出乎意料地,逐漸許多其他餐飲從業者,尤其是Vegan餐廳主理人多次來店支持。短短兩個月內,Monsoon 就接到米其林通知,「好像冥冥之中在引導我們,走上這條路。」

「常有人問我:你什麼時候要回家?但什麼是家呢?」過去他以為,回家是一個方向;後來才明白,家,其實是一種感覺。2023 年,Monsoon 士林店暫別後的兩年間,他們帶著自由與信念,啟動了「跟著 Monsoon 去旅行」計畫,走訪臺灣各地的店家與在地農友,推廣蔬食、永續與客家文化,也在旅途中,一路尋找下個理想空間。

直到有天開車途中,當他們已經快要放棄尋找時,腦中忽然浮現一個念頭:「會不會,其實是空間在找我們?」 不久後,一則來自竹北的空間邀約悄然出現。他才驚覺,那裡竟是他住了十五年的老地方——他曾與愛犬晨跑、走過無數次的回家巷弄,熟悉得就像記憶裡的一百公尺。那一刻,過去與現在悄然交會,他明白了:「原來,回家可以那麼遙遠,也可以那麼近。」

他說,Monsoon 從來都不只是餐廳,而是一個承載收藏、生活與記憶的空間。2025年七月,Monsoon 回到竹北。帶著這些年走過的風與雨、山與島、合作與學習,他們要用這個空間,再一次說出「我們是誰」,也邀請每一位走進來的朋友,一起重新定義「家」的模樣。

「客人來到這裡,就像走進我們的家,而我們是,客家人。」

⬆️ 季風 Monsoon 主廚|廖永勛 Ted Liao